Geschichte der Schweizer Festungen

Das wird eine ewige Baustelle bleiben…

Bis zum Ersten Weltkrieg

Die Geschichte der Schweizer Festungen vor dem Ersten Weltkrieg ist eng mit der geopolitischen Lage der Schweiz und ihrem Bestreben, die Neutralität zu wahren, verbunden. Bereits im 19. Jahrhundert erkannte die Schweiz die Notwendigkeit, sich militärisch zu stärken, um ihre Unabhängigkeit gegen mögliche Aggressoren zu verteidigen.

Im Jahr 1847, nach dem Sonderbundskrieg, begann die Schweiz, ihre Verteidigungsstrategie zu überdenken. Der Ausbau der Festungsanlagen wurde zum zentralen Element dieser Strategie. Die geografische Lage der Schweiz, umgeben von potenziellen Konfliktparteien, machte den Bau von Festungen unerlässlich. Die Alpen boten natürliche Verteidigungslinien, und die Schweizer Armee begann, diese Vorteile zu nutzen.

In den folgenden Jahrzehnten wurden zahlreiche Festungen errichtet, die nicht nur strategisch wichtig waren, sondern auch als Symbol für die Schweizer Unabhängigkeit und Neutralität dienten. Besonders hervorzuheben sind die Festungen von Fortification de la Poya in Bulle und die Festung von Kandersteg, die beide wichtige Verteidigungspunkte darstellten.

Die Schweizer Festungen waren typischerweise so konzipiert, dass sie in der Lage waren, lange Belagerungen zu überstehen und gleichzeitig eine schnelle Mobilisierung der Truppen zu ermöglichen. Technologische Fortschritte, wie die Einführung von Eisenbahnen, erleichterten die Truppenbewegungen und die Versorgung der Festungen.

Die Vorbereitungen auf einen möglichen Krieg führten auch zu einem verstärkten Fokus auf die Ausbildung der Soldaten und die Verbesserung der militärischen Taktiken. Die Wehrpflicht wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass im Falle eines Konflikts ein gut ausgebildetes Militär zur Verfügung stand.

Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 war die Schweizer Armee gut vorbereitet. Die umfangreichen Festungsanlagen und die strategische Planung ermöglichten es der Schweiz, ihre Neutralität während des Krieges aufrechtzuerhalten. Die Festungen, die in den Jahrzehnten zuvor gebaut worden waren, spielten eine entscheidende Rolle in der Verteidigungsstrategie des Landes und sicherten die Unabhängigkeit der Schweiz in einer turbulenten Zeit.

Insgesamt spiegeln die Schweizer Festungen vor dem Ersten Weltkrieg das Bestreben des Landes wider, sich selbst zu schützen und seine Neutralität zu wahren, während sie gleichzeitig die Herausforderungen und Bedrohungen ihrer geopolitischen Umgebung berücksichtigten.

Erster Weltkrieg

Die Geschichte der Schweizer Festungen im Ersten Weltkrieg ist geprägt von der Notwendigkeit, die Neutralität des Landes zu wahren und gleichzeitig auf die Bedrohungen durch die umliegenden Mächte zu reagieren. Obwohl die Schweiz nicht direkt am Kriegsgeschehen beteiligt war, spielte die militärische Strategie eine entscheidende Rolle in der Verteidigung des Landes.

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs im Jahr 1914 war die Schweizer Armee gut aufgestellt, dank der umfassenden Festungsanlagen, die in den Jahrzehnten zuvor errichtet worden waren. Diese Festungen waren strategisch in den Alpen und an wichtigen Verkehrsknotenpunkten positioniert, um mögliche Angriffe abzuwehren. Die Schweiz hatte eine lange Tradition der militärischen Neutralität, und die Festungen dienten nicht nur dem Schutz, sondern auch als Symbol für die Unabhängigkeit des Landes.

Die Festungsanlagen wie das Fort von St. Maurice waren darauf ausgelegt, Belagerungen standzuhalten und eine schnelle Mobilisierung der Truppen zu ermöglichen. Zu Beginn des Krieges mobilisierte die Schweiz ihre Truppen, um eine mögliche Invasion zu verhindern und die Grenzen zu sichern. Die Mobilmachung der Truppen und die Bereitschaft, im Falle eines Angriffs zu kämpfen, waren entscheidend dafür, dass die Schweiz ihre Neutralität bewahren konnte.

Die Festungen spielten auch eine psychologische Rolle, indem sie sowohl der Bevölkerung als auch den Nachbarländern signalisierten, dass die Schweiz bereit war, sich zu verteidigen. Die militärischen Übungen und die ständige Bereitschaft der Truppen trugen zur Stabilität und Sicherheit im Land bei.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schweizer Festungen im Ersten Weltkrieg eine zentrale Rolle in der Verteidigungsstrategie des Landes spielten. Sie waren nicht nur physische Schutzanlagen, sondern auch ein Symbol für die Entschlossenheit der Schweiz, ihre Unabhängigkeit und Neutralität in einer Zeit globaler Konflikte zu wahren.

Zweiter Weltkrieg

Die Geschichte und technische Entwicklung der Schweizer Festungen im Zweiten Weltkrieg ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Anpassung militärischer Strategien an sich verändernde geopolitische Bedingungen. Während dieser Zeit stellte die Schweiz ihre Neutralität unter Beweis, entwickelte jedoch gleichzeitig ein umfassendes Verteidigungssystem, um sich gegen potenzielle Bedrohungen zu wappnen.

Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 sah sich die Schweiz einer unsicheren geopolitischen Lage gegenüber. Umgeben von kriegführenden Nationen wie Deutschland, Italien und Frankreich, war die Schweiz gezwungen, ihre Verteidigungsstrategien zu überdenken. Die Erinnerung an die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und die Bedrohung durch die aggressive Expansionspolitik der Achsenmächte führten zu einem verstärkten Fokus auf die nationale Verteidigung.

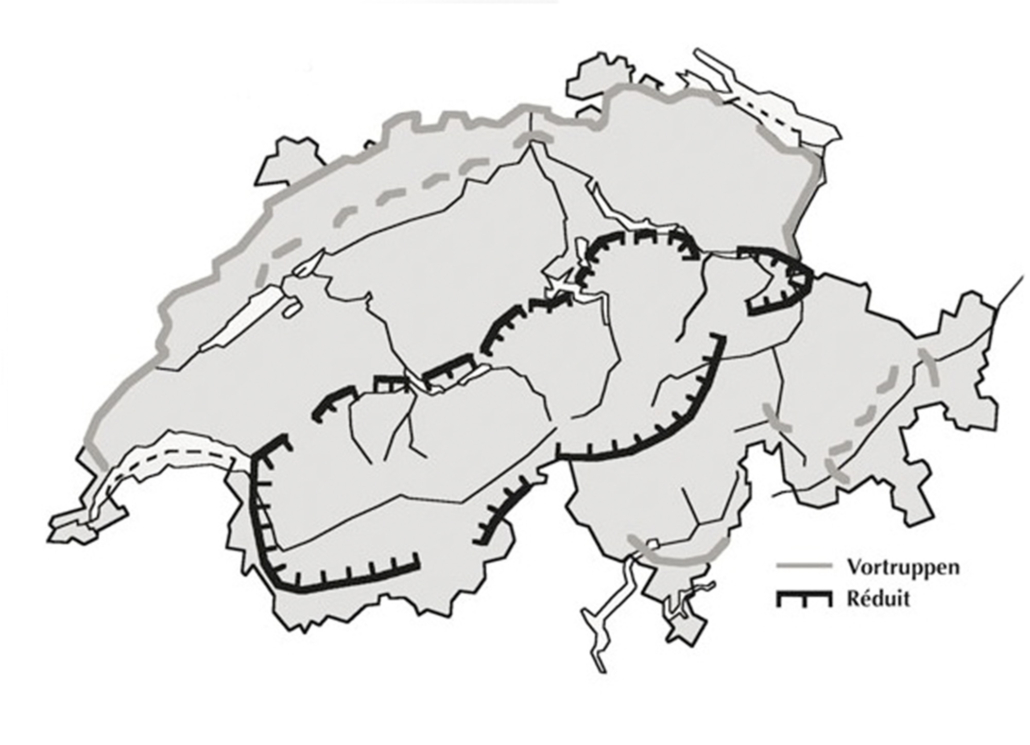

Die Schweiz entwickelte die Strategie des «Réduit», die darauf abzielte, die Kampfhandlungen in die Alpen zu verlagern. Die Idee war, dass die alpinen Regionen als natürliche Verteidigungslinien dienen könnten, während die urbanen Zentren und Tiefländer besser geschützt werden sollten. Dieses Konzept führte zur Verstärkung bestehender Festungen und zum Bau neuer, strategisch platzierter Anlagen.

Im Rahmen der Vorbereitung auf den Krieg wurden zahlreiche Festungsanlagen errichtet oder modernisiert. Die technische Entwicklung in der Bauweise und Ausstattung dieser Festungen war maßgeblich:

1. Materialien und Bauweise: Die Verwendung von Beton und Stahl wurde zur Norm. Die Festungen wurden robust und widerstandsfähig gegen Bombardierungen und Angriffe gestaltet. Die Bauweise umfasste dicke Wände, abgerundete Formen zur Ablenkung von Geschossen und verstärkte Eingänge.

2. Unterirdische Bauten: Viele Festungen wurden unterirdisch angelegt, um den Schutz vor Luftangriffen zu maximieren. Diese Bunker waren oft mit Wohnräumen, Lagerräumen und sogar medizinischen Einrichtungen ausgestattet. Die bekanntesten unterirdischen Festungen sind die Festung auf dem Gotthardpass und die Festung in Hohentwiel.

3. Bewaffnung: Die technische Ausrüstung der Festungen wurde erheblich verbessert. Artilleriegeschütze, Maschinengewehre und moderne Kommunikationssysteme wurden installiert. Die Schweiz investierte in die Entwicklung von mobilen und stationären Verteidigungssystemen, um eine schnelle Reaktion auf mögliche Angriffe zu gewährleisten.

Die Bevölkerung spielte eine entscheidende Rolle im Festungswesen während des Krieges. Viele Zivilisten arbeiteten in den Bauprojekten, und die allgemeine Mobilmachung führte dazu, dass die gesamte Gesellschaft in den Verteidigungsanstrengungen eingebunden war. Die Schweiz stellte sicher, dass die Bevölkerung über die notwendigen Fähigkeiten verfügte, um sich im Falle eines Angriffs zu verteidigen.

Obwohl die Schweiz im Zweiten Weltkrieg neutral blieb, waren die Festungen ein wichtiges Element der nationalen Verteidigungsstrategie. Die militärischen Übungen und die ständige Bereitschaft der Truppen zeigten, dass die Schweiz gewillt war, ihre Unabhängigkeit und Souveränität zu verteidigen.

Die Festungen hatten jedoch auch eine psychologische Funktion: Sie vermittelten der Bevölkerung und dem Ausland das Bild eines starken, verteidigungsfähigen Landes, das bereit war, seine Neutralität zu schützen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele der Festungen und Bunker als überflüssig erachtet. Dennoch blieb ein Großteil der Infrastruktur bestehen. Einige Anlagen wurden umgewidmet oder in Museen umgewandelt, während andere als Notunterkünfte oder für zivile Zwecke genutzt wurden.

Die technischen Entwicklungen und strategischen Überlegungen, die während des Krieges implementiert wurden, haben die Schweizer Verteidigungspolitik nachhaltig geprägt. Die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs führten zu einer ständigen Neubewertung der militärischen Notwendigkeiten und der Rolle der Festungen in der modernen Schweiz.

Insgesamt zeigt die Geschichte der Schweizer Festungen im Zweiten Weltkrieg, wie technologische Innovationen und strategische Überlegungen in einem komplexen geopolitischen Kontext zusammenwirken, um ein Land auf seine Verteidigungsfähigkeit vorzubereiten. Die Festungen sind nicht nur Zeugnisse militärischer Baukunst, sondern auch Symbole für den Willen zur Selbstverteidigung und den Erhalt der nationalen Identität.

Das Reduit

Hier die Grundlage des Reduits, wie es schliesslich aufgebaut wurde: Der Operationsbefehl 13 vom 24. Mai 1941 von General Henri Guisan.

Kalter Krieg

Die Geschichte und technische Entwicklung der Schweizer Festungen im Kalten Krieg ist ein faszinierendes Kapitel in der militärischen und politischen Geschichte der Schweiz. Diese Zeit war geprägt von der geopolitischen Spannung zwischen den westlichen und östlichen Blöcken, was die Schweiz dazu veranlasste, ihre Verteidigungsstrategien zu überdenken und auszubauen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Schweiz als neutraler Staat weiterhin von den Spannungen des Kalten Krieges beeinflusst. Die Angst vor einem möglichen Konflikt zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion führte zu einem verstärkten Fokus auf die nationale Sicherheit. Die Schweiz wollte ihre Unabhängigkeit und Neutralität bewahren und entwickelte daher umfassende militärische Strategien, um potenziellen Bedrohungen entgegenzuwirken.

In den 1960er Jahren wurde das Konzept der «Totalen Verteidigung» eingeführt. Dieses Konzept umfasste nicht nur militärische Aspekte, sondern auch zivile Dimensionen der Verteidigung. Die Idee war, dass die gesamte Bevölkerung in die Verteidigungsanstrengungen einbezogen werden sollte, um die Widerstandsfähigkeit des Landes zu stärken.

Die Schweiz investierte in den Ausbau ihrer militärischen Infrastruktur und der Festungsanlagen, die als zentrale Elemente dieser Strategie betrachtet wurden. Diese Festungen sollten nicht nur militärische Stützpunkte sein, sondern auch Schutzräume für die Zivilbevölkerung im Falle eines Konflikts.

Die technischen Fortschritte während des Kalten Krieges führten zu signifikanten Veränderungen im Festungsbau und in der Ausstattung der Schweizer Verteidigungsanlagen:

1. Modernisierte Bauweise: Die Bauweise der Festungen wurde an die neuen militärischen Technologien angepasst. Beton und Stahl wurden zur Norm, und die Festungen wurden mit dickeren Wänden und abgerundeten Formen konstruiert, um der modernen Artillerie standzuhalten.

2. Unterirdische Anlagen: Ein zentrales Merkmal des Festungsbaus in dieser Zeit war die Entwicklung umfangreicher unterirdischer Anlagen. Diese Bunker waren oft tief in den Bergen verborgen und boten Schutz vor Luftangriffen und anderen Bedrohungen. Die bekanntesten Beispiele sind die Festungen auf dem Gotthardpass und in den Alpen, die mit modernen Einrichtungen ausgestattet waren.

3. Technologische Ausrüstung: Die Schweizer Festungen wurden mit fortschrittlicher Bewaffnung und Kommunikationssystemen ausgestattet. Die Installation moderner Radaranlagen und Luftabwehrsysteme verbesserte die Überwachungs- und Verteidigungsfähigkeiten erheblich.

4. Zivile Nutzung: Viele Festungen wurden auch für zivile Zwecke umgebaut. Die Idee war, dass diese Anlagen im Krisenfall nicht nur militärischen Zwecken dienen, sondern auch als Schutzräume für die Zivilbevölkerung genutzt werden könnten. Dies führte zu einer Vielzahl von Umgestaltungen, die medizinische Einrichtungen, Lagerräume und Notunterkünfte umfassten.

Die geopolitischen Spannungen während des Kalten Krieges hatten direkten Einfluss auf die Schweizer Verteidigungspolitik. Die Schweiz beobachtete aufmerksam die militärischen Entwicklungen in Europa und den USA. Die strategische Lage in den Alpen machte die Schweiz zu einem potenziellen Ziel für militärische Auseinandersetzungen. Dies führte zu einer verstärkten Zusammenarbeit mit anderen neutralen Staaten und zur Teilnahme an internationalen Sicherheitsdiskussionen.

Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch des Ostblocks in den frühen 1990er Jahren veränderte sich die sicherheitspolitische Landschaft in Europa grundlegend. Viele der während des Kalten Krieges gebauten Festungen wurden als überflüssig erachtet. Einige wurden geschlossen oder umgewidmet, während andere als historische Stätten erhalten blieben.

Die Erfahrungen und Lehren aus der Zeit des Kalten Krieges beeinflussten jedoch weiterhin die schweizerische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Die Betonung auf die totale Verteidigung und die Notwendigkeit, die Zivilbevölkerung in die Sicherheitsstrategien einzubeziehen, blieben auch in den folgenden Jahrzehnten relevant.

Die Geschichte der Schweizer Festungen im Kalten Krieg ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Anpassung militärischer Strategien an die geopolitischen Gegebenheiten. Die technischen Entwicklungen und die strategischen Überlegungen dieser Zeit haben nicht nur die militärische Infrastruktur der Schweiz geprägt, sondern auch das Bewusstsein der Bevölkerung für nationale Sicherheit und Verteidigung. Die Festungen sind bis heute ein Symbol für den Willen zur Selbstverteidigung und die Aufrechterhaltung der schweizerischen Neutralität in einem sich ständig verändernden internationalen Umfeld.