Der Verein Infanteriefestung + Berner Oberland hat am Samstag, 17. August 2024, drei Bunker in der Sperre Einigen für Besucher geöffnet. Eine gelungene Aktion. Merci!

Der Verein Infanteriefestung + Berner Oberland hat am Samstag, 17. August 2024, drei Bunker in der Sperre Einigen für Besucher geöffnet. Eine gelungene Aktion. Merci!

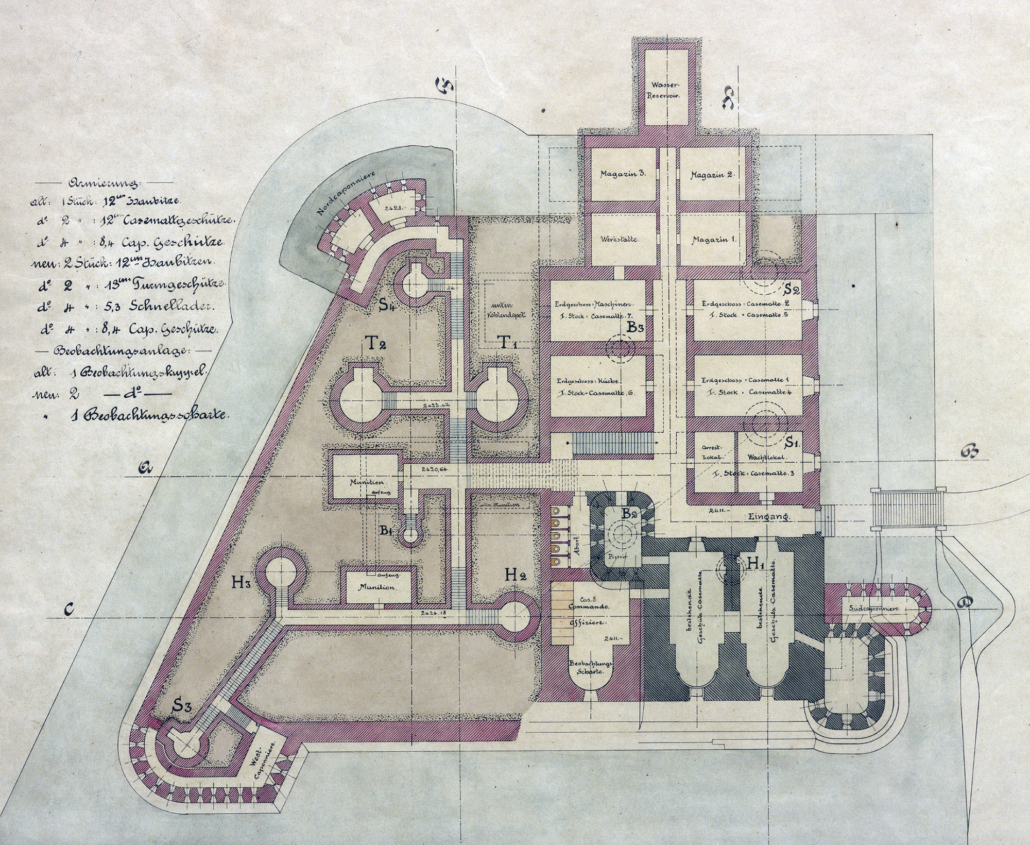

Für das alte Fort – respektive die Batterie – Galenhütten wurde 1905 ein grosser Ausbau studiert. Hier ein Plan von der Idee: unten rechts in schwarz das bekannte Fort, in rot die studierte Erweiterung. Plan © Bundesarchiv

Aktuell sind drei der vier verbunkerten Höhenstandorte für das Schweizer Luftraumüberwachungssystem Florako modernisiert und im operationellen Einsatz, der vierte wird derzeit umgebaut.

Am 10. Februar 2023 hat armasuisse das zweite komplett umgebaute Radarsystem der Armee für den operationellen Einsatz übergeben. Der Umbau erfolgt stufenweise pro Standort, damit die verbleibenden Systeme der Luftwaffe für die täglichen Operationen zur Verfügung stehen. Im März 2023 wurde die zweite Station mit der ersten verknüpft. Diese Radar-Vernetzung ist ein grosser Schritt für die Flugsicherung in der Schweiz und in Europa. Die Schweizer Luftwaffe ist nach der deutschen Luftwaffe und der deutschen Flugsicherung der dritte Nutzer dieser Vernetzung von Radaren in Europa.

Am 21. März 2024 hat armasuisse das dritte komplett umgebaute System übergeben. Der Umbau der vierten und letzten Station startet im April 2024.

Die Radarsensoren der militärischen Luftraumüberwachung erhalten im Rahmen der Modernisierung neue Fähigkeiten. Der neu zum Einsatz kommende zivile Einsatzmodus «Mode S» ermöglicht, die Radare untereinander zu vernetzen und zu koordinieren. Mitte März 2023 konnte die Schweizer Luftwaffe eine Vernetzung der ersten zwei modernisierten Radare erfolgreich in Betrieb nehmen. Das Netzwerk soll sukzessive auf alle vier Radare in den verbunkerten Höhenanlagen in den Schweizer Alpen der Luftwaffe erweitert werden.

Seit 2004 betreibt die Schweiz vier Radarstationen für die militärische Luftraumüberwachung, seit 2005 im 24/7-Modus. Die Radare dienen dazu, zivile und militärische Flugobjekte zu erkennen und die Einsätze der Schweizer Luftwaffe zu führen. Die Radarstationen werden derzeit modernisiert, damit deren Funktionsfähigkeit für die kommenden Jahre gewährleistet bleibt.

Zum Programm «Air2030» zählen nicht nur die Projekte neues Kampfflugzeug (NKF) und bodengestütztes Luftverteidigungssystem grösserer Reichweite (Bodluv GR), sondern auch die Projekte «Radar» und «C2Air». Diese beiden Projekte betreffen den schrittweisen Ersatz beziehungsweise die Erneuerung des Führungs- und Leitsystems der Schweizer Luftwaffe. Sie sind zeitlich vorgelagert und wurden in separaten Rüstungsprogrammen im Parlament bewilligt. Die Modernisierung der Radarsensoren im Umfang von 91 Millionen Franken ist mit dem Rüstungsprogramm 2016 bewilligt worden.

Die Armee beabsichtigt in den kommenden Jahren die Ergänzung des bestehenden ortsfesten Luftüberwachungssystems mit teilmobilen Sensoren, um weniger stark von den wenigen Radarstationen abhängig zu sein.

Quelle/Bild: VBS

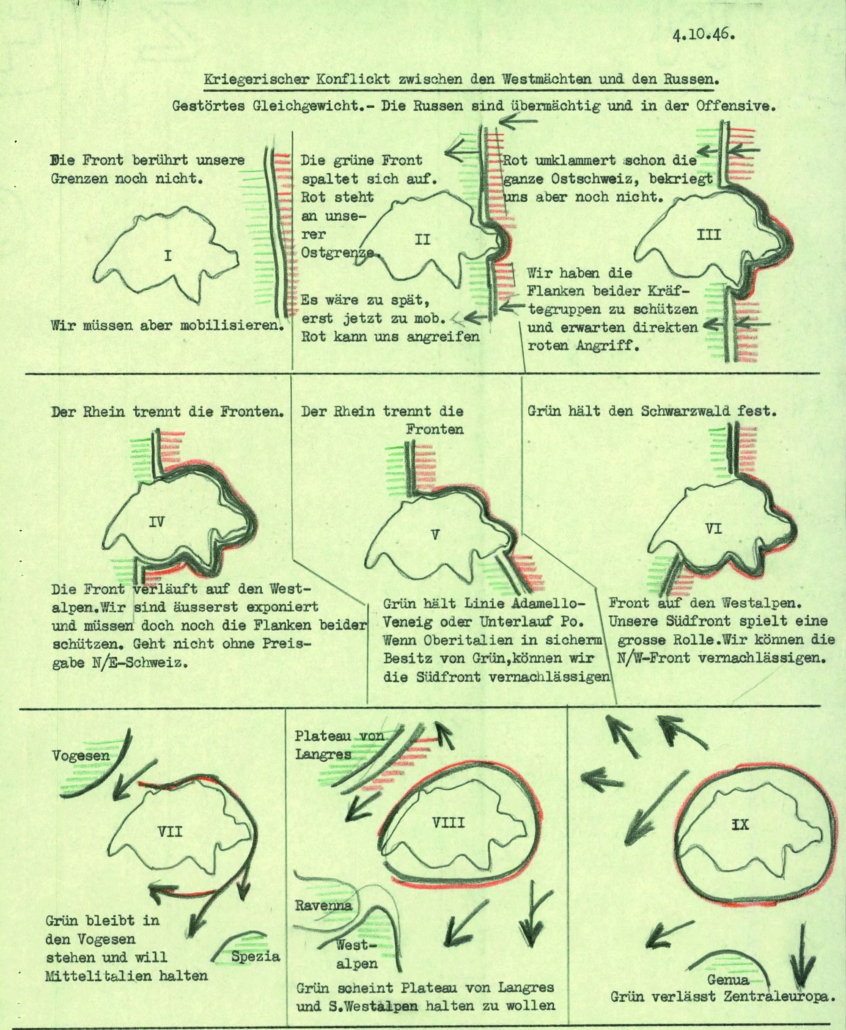

Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges machten sich verschiedene Schweizer Militärs ihre Gedanken zur weiteren Entwicklung in Europa. Das hier beschriebene Dokument mit Datum 4. Oktober 1946 war als GEHEIM klassifiziert, ist heute im Bundesarchiv aber zugänglich.

Es trägt den Titel «Studie über einen Krieg zwischen den Westmächten und den Russen sowie die Möglichkeiten und Aufgaben der schweizerischen Armee» und zeigt die «Möglichkeiten und Aufgaben unserer Armee in einem Konflikt zwischen einer westlichen Mächtegruppe einerseits und Russland und seinen Trabanten anderseits für den Fall, dass die zweite Mächtegruppe vor Eröffnung der Feindseligkeiten das Gebiet rings um unser Land unter Kontrolle hat und wir keine direkte Anlehnung an die andere Mächtegruppe besitzen».

«In der jetzigen Verfassung ist unsere Armee nicht befähigt :

«Wir dürfen die Entscheidung gar nicht antreten, denn sie könnte zu unseren Ungunsten ausfallen. Es kann nicht auf Sieg ausgegangen werden. Wir müssen neue Wege gehen.

Aufgabe unserer Armee kann in diesem Falle (gleicher Gegner rings um die Schweiz) nur sein:

«Erschwerend für uns ist, dass die eben erwähnte Vorbereitung für den Krieg zur Zeit sehr zu wünschen übriglässt. Die Ausbildung stagniert; viele Truppenteile sind mit ihr arg im Rückstand. Die Ausrüstung und Bewaffnung ist vielfach veraltet. Wir haben wohl viele Befestigungen aber wenige, die jetzigen Ansprüchen genügen. Die Wehrkraft ist nicht ausgenützt. In den Beständen klaffen bedenkliche Lücken, während die jungen Leute, die dem Dienst gewachsen wären, die R.S. nicht vorzeitig machen dürfen und man immer noch vielen Leuten die Ausbildung schenkt, (Neuschweizer, Rückwanderer) und auf Nachmusterungen wieder gesund gewordener Leute, die seinerzeit ausgemustert worden sind, verzichtet.- Die Auswanderung hat wieder stark eingesetzt und reist weitere Lücken in die Bestände.

Das homogene Volk von 1939/40 und der einheitliche Widerstandswille sind nicht mehr vorhanden. Die Oeffnung der Grenzen vermehrt die Zahl der Ausländer rapid. Die uns umschliessende Mächtegruppe wird unter den Unsern sehr zahlreiche Sympathien finden, welche in der Armee zersetzenden Einfluss gewinnen könnten. Unter diesen Umständen tut man gut, von unserer Armee nicht zu viel zu verlangen.»

Im Idealfall müsste auch aufgrund von personeller und materieller Ressourcen auf ein Reduit von minimaler Grösse zurückgegangen werden. Und man müsse sich auf Widerstand von langer Dauer einstellen, und nicht disponieren wie im Manöver (es darf nicht mehr vorkommen, dass die Armeereserve nur aus einem Rdf.-Bat. besteht wie 1942 !). «Konsequenterweise müsste für diesen, man kann schon sagen «Verzweiflungskampf» ein so wenig ausgedehntes Reduit gewählt werden, dass der Truppenbestand und -ersatz für Jahre genügen würde, die Lücken an der Front zu füllen. Das hat aber seine Schwierigkeiten und schwerwiegenden Nachteile:

Ob dem Verzweiflungskampf, der den sichern Untergang, die Ausrottung der Nation, die Verwüstung und Verarmung des Landes und die Knechtschaft mit sich bringen würde, nicht ein Eintreten auf die Forderungen des Gegners vorzuziehen ist, in der Hoffnung, dass sich die Zeiten auch wieder ändern werden, geht die Militärs nichts an und muss von den Politikern bzw. vom ganzen Volk beurteilt und beantwortet werden.

Es folgen Vorschläge für die Anpassung der Reduitgrenzen, der unbedingt notwendigen Verstärkung der Festungen Sargans und St. Maurice und Gedanken zur Rolle des Gotthardraumes und vor allem des Wallis. Die nachmaligen Grenzen und Aufstellungen der Grenz-, Festungs- und Reduit-Brigaden sind teils daraus ersichtlich, ebenso eine moderne und realistische Neutralitätsaufstellung bei einer Mobilmachung. Etliche Gedanken wurden aber definitiv nicht umgesetzt.

Grundlagenskizze für die Gedanken im erwähnten Dokument.

Quelle: E27#1000/721#12741* Studie über einen Krieg zwischen den Westmächten und den Russen sowie die Möglichkeiten und Aufgaben der schweizerischen Armee (01.01.1946 – 31.12.1946). Autor unklar.

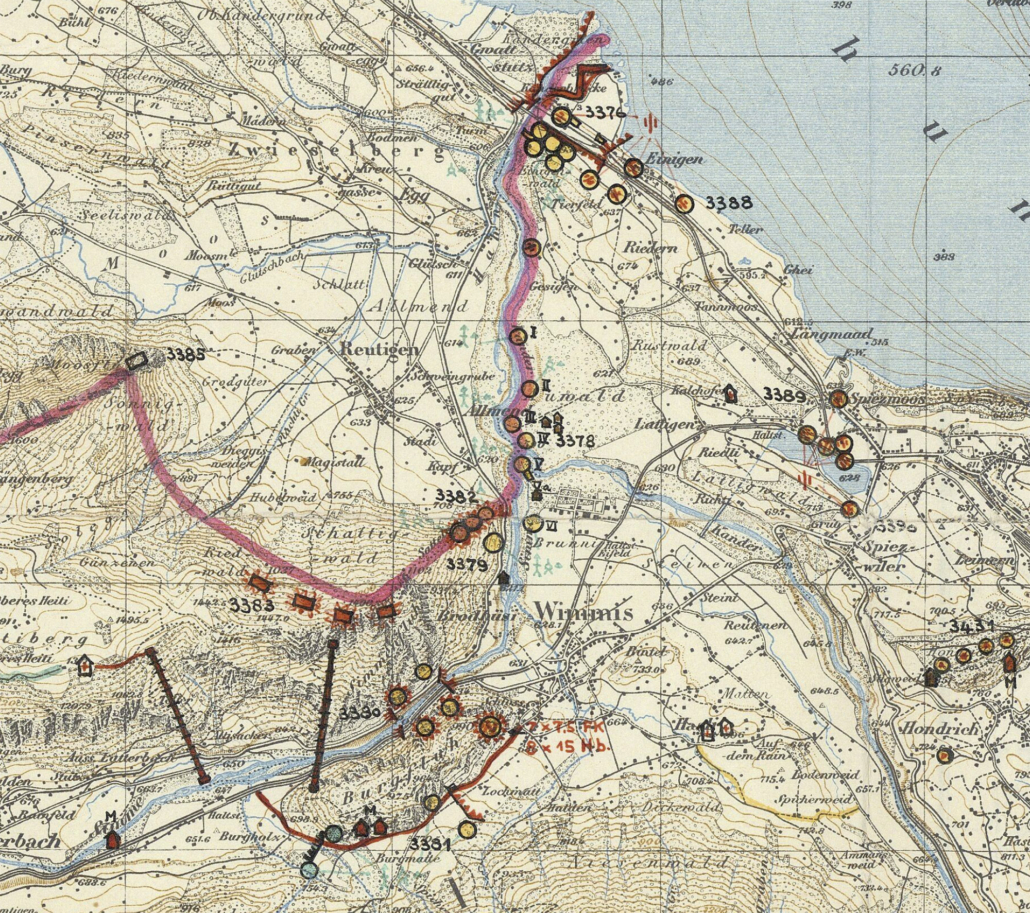

Ab und zu findet man im Bundesarchiv mit viel Glück ein paar spannende Planausschnitte aus der Geschichte des Schweizer Festungswesens. Hier das Kerngebiet dieser Website…

Auf die Frage unter uns Gleichgesinnten, woher man denn das alles so genau wisse, folgt häufig die am meisten überschätze Antwort «von einem mir bekannten Festungswächter». Oder noch besser beziehungsweise ungenauer: «Das weiss ich von einem guten Kameraden, der einen pensionierten FWKler gekannt hat …».

Ein beliebtes Kapitel in diesem Forum hier heisst ERINNERUNGEN. Und ich selber habe mich mit bisher zwei Beiträgen daran beteiligt. Um zu verstehen, um was es mir heute geht, empfiehlt sich zuerst die Lektüre meines Kapitels 2; ein Kapitel, das unbedingt ergänzt und aktualisiert werden muss. Und zwar, weil meine eigenen Erinnerungen nicht genau den damaligen Geschehnissen entsprechen. Aber das wurde mir erst kürzlich klar.

Also dann:

Im Sommer 1926 verfasste Oberst Rebold eine Studie mit dem Titel «Können unsere Festungen nach den Erfahrungen des letzten Krieges ihren Zweck noch erfüllen?» Seine Beweggründe sind im Begleitschreiben an das Militärdepartement dargestellt: «Da allgemein noch die Ansicht herrscht, die Festungen hätten im letzten Kriege vollständig versagt, und deshalb seien die Opfer, welche wir uns mit dem Bau unserer Befestigungen auferlegt haben, vergeblich gewesen, so scheint es mir, es läge doch in allseitigem Interesse, dieser Ansicht entgegenzutreten und sie richtig zu stellen.»

Der erste Teil behandelt die Rolle der Festungen im Ersten Weltkrieg und wird hier weggelassen. Im zweiten Teile, in welchem er «die Schlüsse aus den Kriegserfahrungen auf unserer Festungen gezogen habe, möchte ich natürlich alles weglassen, was als Verletzung militärischer Geheimnisse ausgelegt werden könnte.» Dieser zweite Teil ist eine ausgezeichnete Beurteilung von einem der erfahrensten Schweizer Festungsfachleuten.

BAR 14093_1359_A1

Eine Zählung von Adrian Deuschle hat es an den Tag gebracht, was sonst verborgen ist: Der Zugang in das Artilleriewerk Grimsel geht über 481 Stufen. Von der Grimsel-Staumauer bis zum Wanderweg sind es 49, anschliessend folgen noch 432 in den Granit gehauene Stufen bis ins Werk selber (Merci Adi!).

Dies und einige andere Geschichten rund um die militärische und verbunkerte Geschichte des Grimselpasses sind ab Ende August im Buch «Festung Grimsel – ein Teil der Gotthard-Festung – die Geschichte des Artilleriewerks und der Passverteidigung» aus dem Verlag HS-Publikationen nachzulesen.

Sobald der Erscheinungstermin fix ist, wird die Bestellmöglichkeit im Shop freigeschaltet und per Newsletter informiert (Anmeldung Newsletter hier).

Mit Band 11 wird im Juli 2024 die Serie über die 3. Division im Raum Thunersee von Autor Hans-Rudolf Schoch im Verlag HS-Publikationen abgeschlossen. Was erwartet die Leserinnen und Leser noch?

In den Bänden 1 bis 10 zur Thematik «Die 3. Division im Réduit» wurden die acht Kampfgruppen zur Zeit des Aktivdienstes beschrieben. Die neunte Kampfgruppe «Gantrisch» (Gebirgs-Infanterie-Regiment 14) wurde nicht behandelt, da deren Einsatzraum bereits nach zehn Monaten – aufgrund des Operationsbefehls Nr. 13 vom 24. Mai 1941 – an die 2. Division abgetreten wurde. Sein Gebirgs-Füsilier-Bataillon 29 wurde zur Verstärkung der Kampfgruppe «Sigriswil Grat» (ex. Zulggraben) verwendet und die Gebirgs-Füsilier-Kompanie I/28 der Kampfgruppe «Hochalpen» zugeteilt. Der Rest des Regiments fand als Divisions-Reserve Verwendung.

Neben den Sperrstellen, mit den Hindernissen (Tank-Graben und -Mauern, Pyramiden, Höcker) sowie Bunker und Kavernen, wurden auch Artilleriewerke, Kommando- und Beobachtungsposten behandelt Die Buchreihe «Die 3. Division im Réduit» hatte als Ziel, den Festungsvereinen im Raum Thunersee – die Anlagen besitzen, unterhalten und Führungen durchführen – das historische Wissen und die bautechnischen Daten zusammenzustellen.