Der geheimnisvolle Gletscherstollen im Oberwallis

Blick in den geheimnisvollen Kabelstollen unter dem Rhonegletscher. Bild: Lorenz Mani

Verbindung zu haben, ist für eine Armee im Einsatz eine der wichtigsten Voraussetzungen, um agieren zu können. Beobachtungen und Befehle müssen zu den richtigen Stellen gelangen. Unter dem Feuer eines angreifenden Gegners sind diese Verbindungen gefährdet, vor allem wenn sie auf Erdkabel basieren. Die Schweizer Armee hat deshalb Hunderte Kilometer Telefonkabel fest verlegt, von Feldanschlusskästen (Fak) irgendwo in der Landschaft zu Militärzentralen, die weitervermitteln konnten.

Der Bau von erdverlegten Kabeln ist im Mittelland noch einigermassen mit vertretbarem Aufwand zu realisieren, erhält aber im Gebirge eine ganze andere Dimension. Ein Beispiel: Das Militärkabel von Naters bis nach Andermatt war über gut 60 Kilometer lang (hergestellt mit 200 Meter langen Kabelabschnitten). Es war eine Verbindung von der Festung Naters (A9000 )über die Telefonzentrale Obergesteln (A8950) zum Bunker Grimsel West (A8912), dann hinunter zum Artilleriewerk Grimsel (A8900) und via Nägelisgrat auf 2545 m.ü.M durch einen langen Kabelstollen unter dem Rhonegletscher und hinauf zum «Belvedere» und weiter zum Werk Galenhütten (A8605). Von dort ging es weiter zum Furkareduit und via Tiefenbach und Hospental nach Andermatt, quasi ins Herz des Reduit.

Vor einigen Monaten erhielt das Gerücht plötzlich Aufschwung, dass ein kaum zerstörbarer Felsentunnel bestehe, in dem das militärische Telefonkabel mit der Bezeichnung C44 unter der Gletscherzunge des Rhonegletschers verlaufe. Nach vielen (mehrheitlich erfolglosen) Gesprächen mit Einheimischen und der Suche im Gelände wurde aus dem Gerücht schliesslich eine Tatsache.

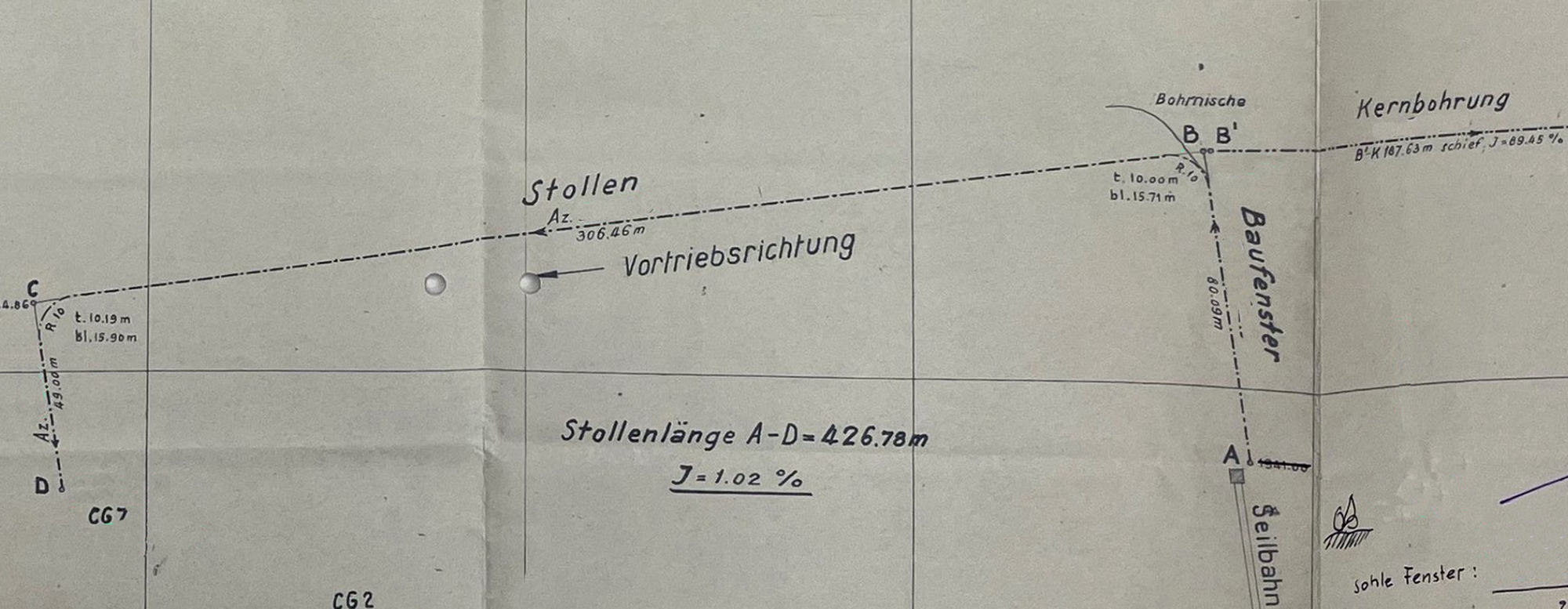

Wendelin Zuber aus Visp war eine der treibenden Kräfte, der dieses Geheimnis lösen wollte. Begleitet wurde er oft von Lorenz Mani, der von seinen Bunkerfilmen bekannt ist. Die Suche im Gelände nach den Spuren wurde mit der Forschung in Akten ergänzt. Im Februar 2025 konnte Zuber exklusiv bei der Armasuisse Einsicht nehmen in die Bauakten des 1953 realisierten Kabelstollens. Er entdeckte auch die Pläne der 167 Meter langen Kernbohrung, die mitten im Tunnel hinauf in Richtung «Belvedere» gemacht wurde.

Ausschnitt aus dem Stollenplan. © Armasuisse

Aus den Akten geht folgendes hervor:

- Das Dossier der Armasuisse für das Projekt C44 Kabelstollen umfasst über 100 Seiten.

- Sämtliche Arbeiter und Planer wurden strikte und mehrfach darauf hingewiesen, dass die Anlage ein militärisches Geheimnis sei.

- Der Kabelstollen wurde im Juni 1953 für offerierte 287’069 Franken an eine Firma aus Lugano vergeben.

- Es durfen nur Schweizer Bürger beim Bau beschäftigt werden.

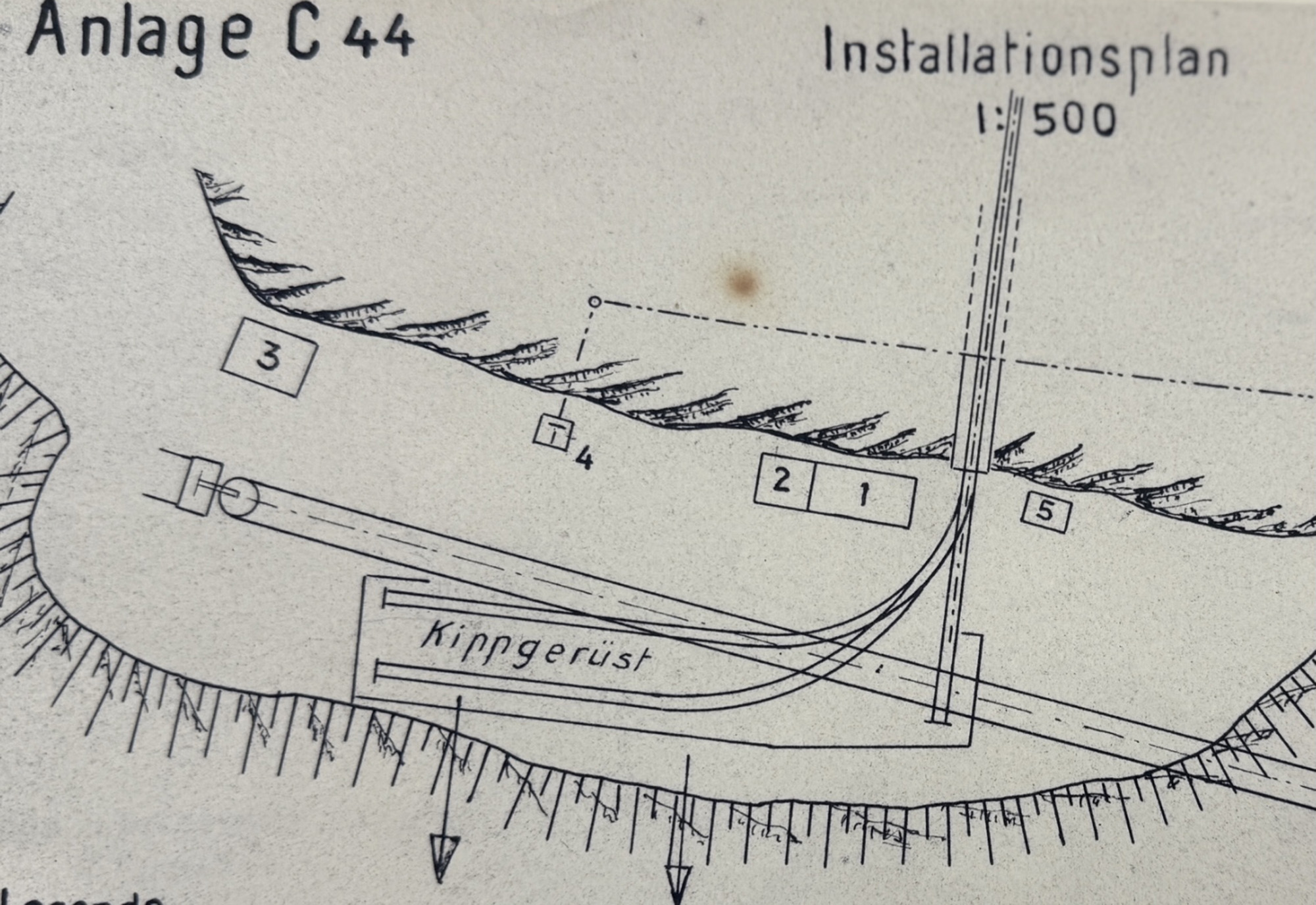

- Der Kabelstollen wurde zwischen Juni 1953 und Oktober 1953 gebaut. Zuerst wurde ab dem 24. Juni 1953 der Installationsplatz eingerichtet. Dann folgte der Bau der 500 Meter langen Transportseilbahn, welche auch für den Arbeitertransport verwendet wurde. Die Baustelle wurde mit Druckluft und einer Trafostation eingerichtet.

- Der Beginn der eigentlichen Bohrarbeit folgte am 20. Juli 1953.

- Je nach Baufortschritt wurde die Lüftung in den Stollen eingebaut.

- Der ganze Tunnel wurde fortlaufend mit Karbidbeleuchtung ausgestattet. Diese Beleuchtung wurde 1954 wieder demontiert.

- Das Material wurde mit einem elektrischen Transportwagen auf Schienen hinausgefahren. Dazu steht in den Akten: «Es besteht seit einigen Monaten im Kanton Wallis tatsächlich eine Verordnung über die Verwendung von Traktoren in den Stollen in dem Sinne, als nur noch Akku-Traktoren oder sonstwie elektrische Fahrzeuge zugelassen werden. Damit müssen auch für die Baustelle C44 entsprechende Traktoren vorgesehen werden. In diesem Falle erhöht sich die Installationspauschale um 5000 Franken (Mehrkosten für Akuu-Traktor samt Ladestation) auf total 97’500 Franken.»

- Am 20. Oktober 1953 um 23.45 Uhr erfolgte der Durchstich des 425,47 Meter langen Kabelstollens.

- Der Rekordtag war der 25. September 1953 mit einer Tagesleistung von 8,4 Meter Vortrieb.

- Gegen Ende gab es zwei grössere Wassereinbrüche, womit die Arbeit verzögert wurde.

- Total wurde über 20 Tonnen Zement und 60 Kubikmeter Kies verbaut.

- Schon am Tag darauf wurde mit der Demontage der Ventilation und der Druckluft begonnen. Alles wurde zügig für die kommenden Monate wintersicher gemacht.

- Am 22. Oktober 1953 wurde die Trafostation abgebrochen. Somit mussten sämtliche Arbeiten im Jahr 1954 mit Rohöl und Benzinmotoren ausgeführt werden.

- Der Winter war im Anmarsch, jedoch konnte plötzlich am 9. Dezember 1953 nochmals Material bei der Baustelle abgeholt werden. Das Militär hatte die Strasse nochmals geräumt.

- Die Mineure hatten eine unglaublich präzise Leistung mit einem Ausbruch von durchschnittliche 4,8 Meter pro Arbeitstag geleistet. Es wurde auch in der Nacht gearbeitet, nur an Sonn- und Feiertagen nicht.

- Übernachtet und verpflegt haben die Arbeiter auf dem Furkapass in den Militärbaracken Hennennester.

Ausschnitt Installationsplan zum Kabelstollen. © Armasuisse

- Die effektive Bauzeit für den Stollen belief sich auf 92 Arbeitstage.

- Für die Kernbohrung musste rund 80 Meter im Tunnelinneren extra noch eine Bohrnische (9,5 Meter Länge und 5,5 Meter Höhe) gesprengt werden. Die Kernbohrung wurde einer Zürcher Firma zum Preis von 17’842.25 Franken vergeben. Diese Bohrungen in Richtung «Belvedere» dauerte etwas länger als geplant, da die Geologie schwierig war.

- Die ganze Baustelle – vor allem die Rotationsbohrmaschine – hatte einen hohen Wasserbedarf von ca. 120 Liter pro Minute. Dieses Wasser wurde aus dem Bach in der Nähe gefasst. Mit der 200 Meter langen Kernbohrung wurde am 13. August 1953 begonnenen.

- Die Bauverträge sahen eine Fertigstellung aller Arbeiten im Jahr 1953 vor, dies war jedoch bei beiden Projektteilen nicht möglich. Somit musste gegen den ursprünglichen Plan im Jahr 1954 noch einige Betonarbeiten im Kabelstollen und auch oben der Austritt der Bohrung gesucht und dafür ein nicht geplanter Suchstollen für den Preis von 16’273 Franken von über eine Länge von 20 Metern gesprengt werden.

- Am 7. Oktober 1953 wurde die Arbeit unterbrochen, weil das Bohrloch nicht an der gewünschten Stelle zu finden war. Normal wird mit einer Abweichung von 3 Prozent kalkuliert. Hier wären dies also 6 Meter gewesen, aber das Bohrloch war ca. 40 Meter daneben. Somit war die Aufregung gross und nach langen Diskussionen wurde entschieden, einen Suchstollen zu bauen. Das Bohrloch wurde 12 Meter unter Boden vermutet und der Suchstollen wurde mit 10 Meter Länge geplant. Auch dies erwies sich als falsch, der Suchstollen musste 20 Meter lang gesprengt werden. Danach war noch ein Bohrloch von 54 Meter nötig, um dann endlich am 5. November 1954 beim richtigen Punkt angekommen zu sein.

- Als dann endlich der Austritt der Kernbohrung im neuen Suchstollen gefunden wurde musste eine zusätzliche Kernbohrung von 40 Metern zum geplanten Punkt gebohrt werden. Daher wurde noch bis Oktober 1954 gearbeitet. Alles war mit einer zusätzlichen Bahn erschlossen.

- In das Bohrloch wurde ein 3 mm dicker galvanisierter Draht eingezogen. Damit haben später die Militärspezialisten das ca. 45 mm dicke Militär-Kupferkabel eingezogen. In der Bohrung von 56 mm Durchmesser wurde noch eine Verrohrung von 54/49 mm eingezogen.

- Wegen all diesen Gründen hat es Mehrkosten gegeben. Dies gab erhebliche Korrespondenz, eine abschliessende Abrechnung ist bisher aber nicht gefunden worden. Wendelin Zuber geht von Kosten etwas über 320’000 Franken aus, welche an externe Firmen bezahlt wurden inkl. Kernbohrung. In den Abrechnungen wurde für den Vorarbeiter 6,40 Franken Stundenlohn berechnet.

- Im Jahr 1954 wurden im Kabelstollen noch über 20 Meter Betonauskleidungen gemacht und div. Kleinarbeiten wie Konsolenlöcher für die Kabelträger auf Schulterhöhe gebohrt, um dann das schwere Kabel zu befestigen.

- Sämtliche Sprengungen wurden mit Gamsit-Sprengstoff durchgeführt.

- Ein Festungswächter erzählte, dass sein Grossvater aktiv beim Bau dabei gewesen war. Zwischen 80 und 100 Mann Soldaten hätten jeweils die 200 m langen Kabel hochgetragen bis in den vorbereiteten Graben. Diese schweren Kabel mussten teils bis zu einem Kilometer getragen werden, einige auch mehrere Kilometer. Auch in den Gletscherstollen wurde die Verbindung so eingezogen. Alle 200 Meter musste eine Spleissung gemacht werden (nummeriert). Auch gab es dort jeweils eine Reserveschleife.

LINKS: Zwei Filme von Lorenz Mani (Loma Outdoor) zum Kabelstollen Rohnegletscher.

BEMERKUNGEN: Der Kabelstollen ist sehr schwer im steilen Gelände zu finden. Details zum genauen Standort der Stollenzugänge sowie zur Linienführung werden hier nicht bekanntgegeben. Dies ist eine der Bedingungen von Seiten Armasuisse und der Standortgemeinde, damit obenstehende Infos publiziert werden dürfen.

Luftbild des damals noch viel grösseren Rhonegletschers aus den 1950er-Jahren, als der Kabelstollen gebaut wurde. © swisstopo/lubis