ERINNERUNGEN DES KALTEN KRIEGERS ADJ BENZ – TEIL 2

Das Unglück von Göschenen

Der Telefonanruf der Urner Kantonspolizei auf den Kommandoposten kam etwa um 16 Uhr. «Was habt ihr da in diesem Loch gemacht, Herrgottsack!» Es war Mittwoch, der 11. Juli 1973, und einige der Kameraden waren in Gedanken schon in den nahenden Sommerferien, die die meisten von uns als Hilfskraft beim «Wildhau» in den Urner Bergen verbringen würden.

«Welches Loch?» fragte der Diensthabende in der Alarmzentrale der Armee in Andermatt, der am Bürotisch nebenan sass. Der Anrufer war hörbar in Rage: «Es hat einen Riesenchlapf gegeben. Z’Geschänä, an der Schöllenenstrasse, gleich in der ersten grossen Kurve ob äm Bahnhof. Es hat Autos verjagt, die dicken Eisentore liegen verchrudlet we Ankepapiir umenand, ein Reisecar wurde zerstört und ein Auto ist z’Hudlefätze. Da waren Leute drin, Liit, Herrgottsack! Was habt Ihr da gemacht in dem Loch?»

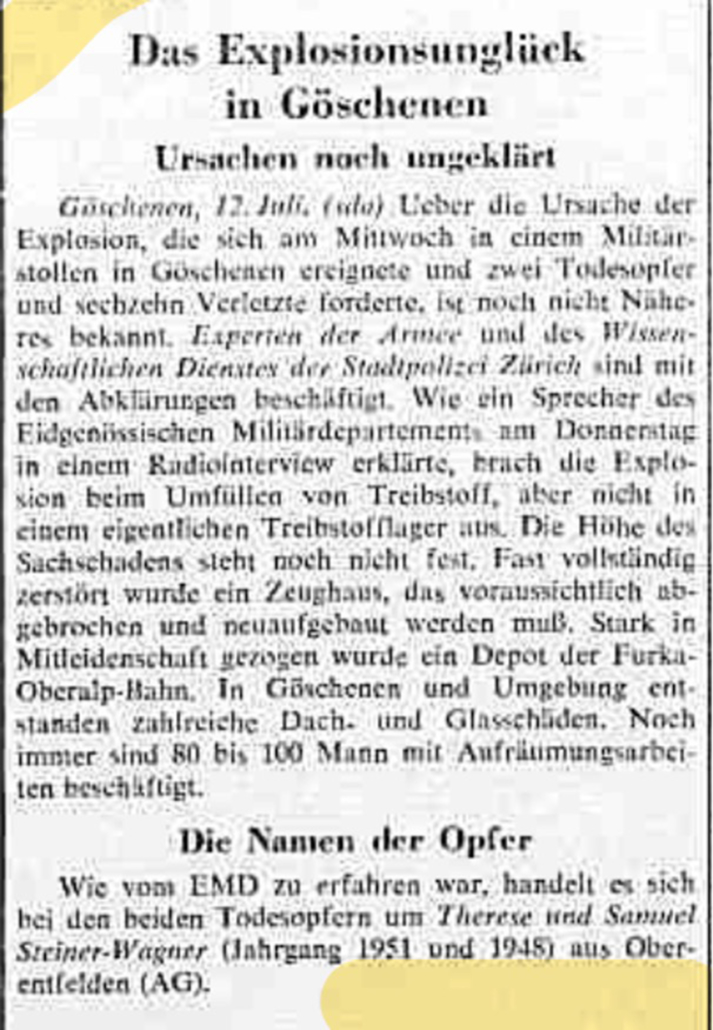

Die Schweizerpresse vermeldete das Unglück darauf folgendermassen (Archiv NZZ).

In den 1970er Jahren war die militärische Infrastruktur im Allgemeinen und «im Raum Andermatt» im Besonderen streng geheim. Sehr streng geheim. Ausser den beteiligten Armee- und Behördenstellen wusste niemand Details von den ungeheuren Anlagen, die sich hinter und unter der nostalgisch anmutenden alten Kriegskaserne Bühl und hinter der grossen Felswand in der Schöllenenschlucht befinden. Was Ende der 1930er-, Anfang der 1940er-Jahre zuerst zaghaft in den Untergrund gebaut, dann jedoch dank immer grösseren Millionenkrediten erweitert und ausgebaut wurde, war in den 1970er-Jahren, zum Zeitpunkt des Unglücks, ein hochkomplexer Lager-, Führungs-, Spital- und Werkstatt-Standort.

Der Historiker Hans Rudolf Fuhrer schreibt dazu in «Geschichte der Schweiz. Fenster in die Vergangenheit XIII: Gotthard – das Herz der Schweiz» / Heft 43 der «Gesellschaft für militärhistorische Studienreise GMS»:

Die militärische Führungsanlage «Teufelswand» ist das letzte Glied in der Kette der Befestigungen in der Schöllenen. Das Meisterwerk schweizerischer Ingenieurskunst diente in der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs und im Kalten Krieg als Führungs- und Logistikanlage. Die Basislänge der Stollen beträgt zwei Kilometer. Auf vier Etagen befinden sich Kommandoräume, eine Küche, ein Spitaltrakt, die verschiedenen technischen Anlagen etc. Die Anlage ist im Berg mit dem Bahnhof Göschenen verbunden. Sie ist weiterhin klassifiziert.

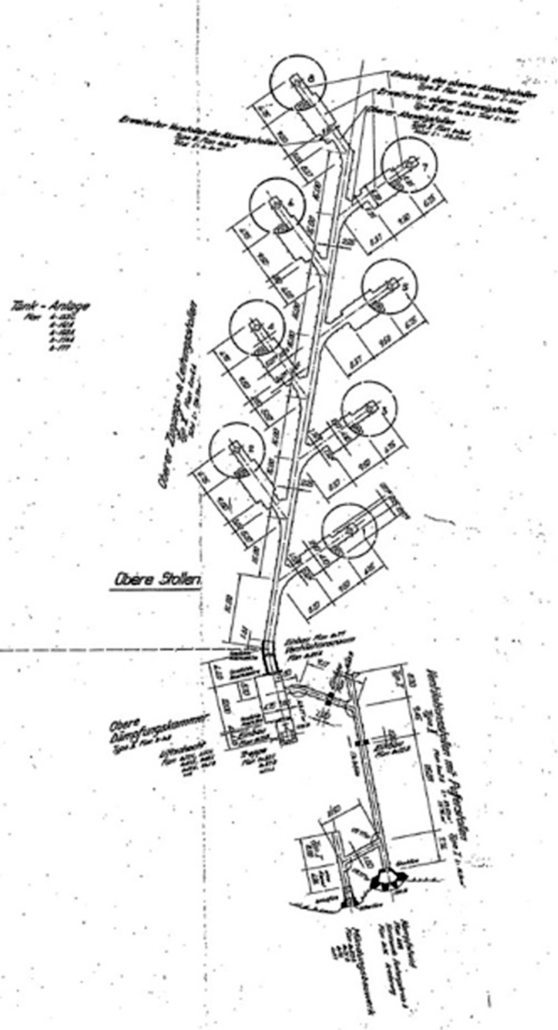

Zivile Stellen wie jene der Urner Kantonsbehörden hatten nur eine sehr vage Ahnung, was da alles in den «Löchern» war. Sie wussten zwar, dass es droben auf dem Bäzberg, auf dem nordwestlichen Höhenzug über Andermatt, eine Artilleriefestung der Armee gab. Aber niemand in Altdorf wusste, dass es seit Mitte der 1950er-Jahre darunter eines der grössten Tanklager der Schweiz gab. Acht grosse senkrechte Tanks in Felskavernen, gefüllt mit Benzin, Diesel und Jet-Treibstoff; verbunden durch ein ausgeklügeltes Zu-, Abfüll- und Belüftungssystem. Es gab innerhalb des früher mit «Reduit» bezeichneten Raumes zwar noch weitere solcher geheimer Tanklager, alle fein säuberlich nach demselben Schema erstellt («synergetische Kostenersparnis»), aber die Anlage tief verborgen hinter der Kriegskaserne Bühl war die eisernste und symbolisch wichtigste. Sie hiess UTA IV (UnterfelsTankAnlage, lateinisch 4).

Hier ein Auszug des Ausführungsplans aus den 1950er-Jahren, der in einem Archiv des Bundes unklassifiziert abgelegt ist und auch schon in einer Dokumentation über die Gotthardbrigade publiziert wurde.

Die acht Riesentanks dieser UTA waren gefüllt mit hochbrennbaren Kraftstoffen. Es war dort im Berg stets unendlich viel mehr Treibstoff gelagert, als wir in Andermatt benötigt haben. Die paar tausend Liter Benzin und Diesel für die Jeeps, Pinzgauer und Saurer 2 DM-Lastwagen der WK Truppen (im Raum Urseren/Gotthard kamen nur alpentaugliche Fahrzeuge in Frage) haben die gigantischen Lagerbestände der UTA IV nie und nimmer auch nur annähernd ans Limit gebracht – und die Lagerbestände an Maschinenöl oder Jet-Benzin schon gar nicht.

Also musste der Lagerbestand bewegt und die komplexe Anlage in Betrieb gehalten werden. Füllen, Leeren. Füllen, Leeren. Eine heikle Angelegenheit war vor allem das «Ablassen», also das Entleeren eines Tanks. Die Höhendifferenz von knapp 300 Metern zwischen Tank im Berg und der Abfüllstation südöstlich des Bahnhofs Göschenen geschah durch eine in mehrere Stufen eingeteilte unterirdische Stollenanlage des Armee.

Kameraden, ihr wollt nicht wissen, wieviel Zeit wir damals verwendet haben, um all die An- und Rückfassungen litergenau in Listen nachzutragen. Klar, der Sinn von geheimen Treibstoffreserven an geschützten Orten ist bestechend und verständlich, aber manchmal kam es mir schon vor, als ob das damals eine Art Arbeitsbeschaffung für irgendwelche Beamten oder eine Beübung unserer Fachleute war. Mit der zeitlichen Distanz frage ich mich heute, worin der Sinn bestand, im Juli zwei riesige Tanks zu entleeren, nur um sie im November wieder aufzufüllen? Ob gewisse Stellen im EMD in Bern wohl irgendwelche Treibstoff-Termingeschäfte in Rotterdam getätigt haben? Falls es der Schweiz genutzt hat, wäre dagegen nichts einzuwenden.

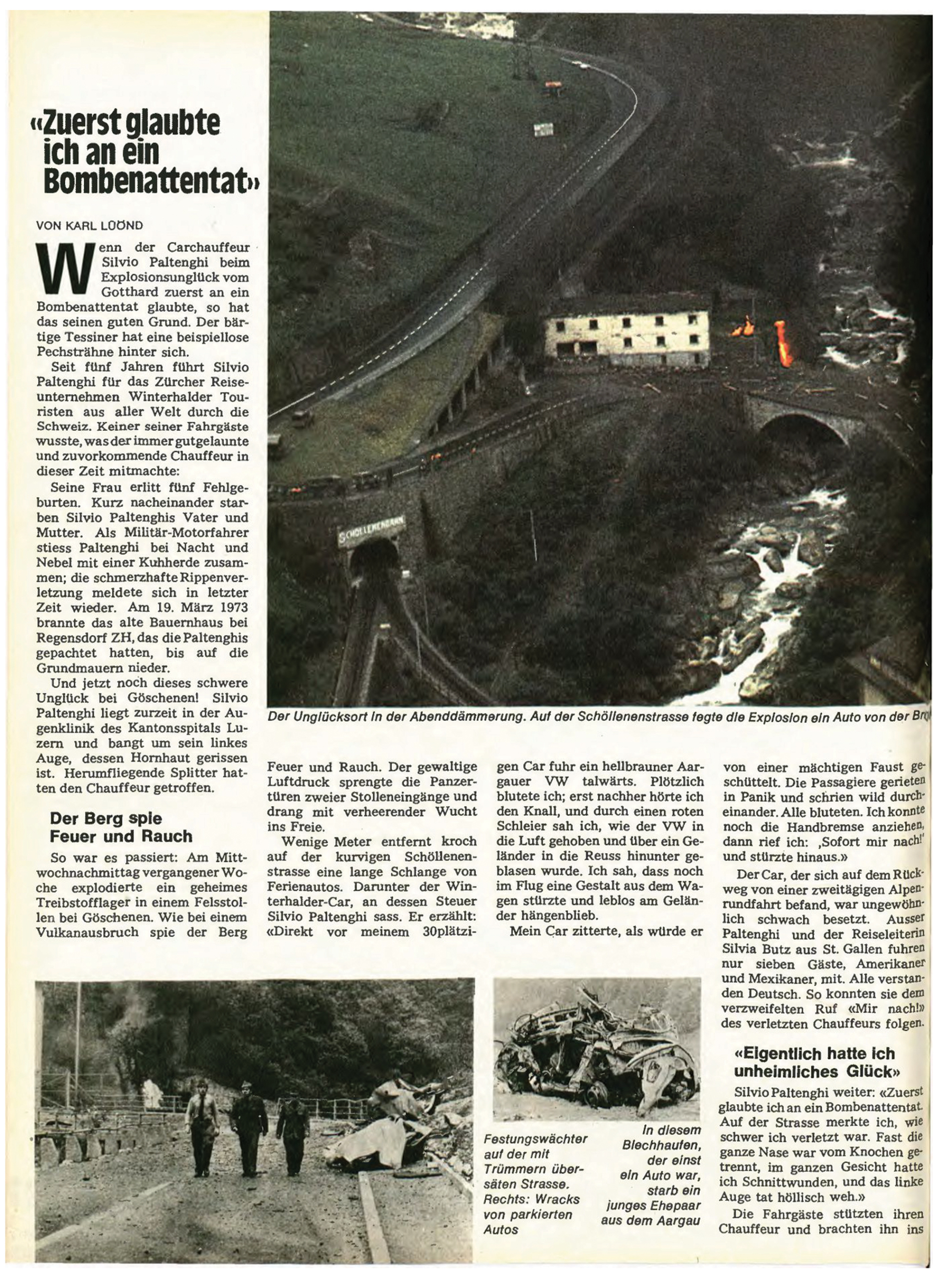

Tatsache ist: Genau bei einer solchen Entleerungsaktion ist es passiert, in Göschenen, am 11. Juli 1973. Und so hat die «Schweizer Illustrierte» aus dem Ringier-Verlag damals berichtet:

Menschliches Versagen. Das war der Grund für die Explosion. Aber das erfuhr die Öffentlichkeit damals selbstverständlich nicht, obwohl es einen Prozess vor Divisionsgericht gab. Was ist geschehen?

Um das Ablassen des knapp 300 Meter höher gelegenen Tanks überhaupt zu ermöglichen, musste das Röhrensystem von unten her mit Pumpen gefüllt werden; Nur so war der immense Druck von oben kontrolliert zu bewältigen. Beim Füllen der Treibstoffleitung hat der verantwortliche FWK-Uof vergessen, einen kleinen Schieber zu schliessen. Der Kamerad, bisher ein tadelloser und unbescholtener Mann, verliess die Anlage, um einen anderen Auftrag auszuführen. Deshalb konnte er nicht merken, dass Treibstoff aus dem Rohr lief und die ganze Pumpstation unter den «Schöllenenmätteli» geflutet wurde – auch der Unterkunftsraum nebenan, wo ein Entfeuchtungsapparat lief. Ob es ein Funke oder die Hitze des Entfeuchters war, ist mir im Detail nicht mehr bekannt. Aber so kam es zum schrecklichen «WUMMS».

Was heute absolut undenkbar ist, war damals eine für alle geltende Doktrin: Schweigen. Verschweigen. Dementieren. Und das alles unter Androhung eines allfälligen Verfahrens durch die messerscharfe Militärjustiz.

Als man nach dem 11. Juli 1973 beim Explosionsherd im «Schöllenenmätteli» ans grosse Aufräumen ging, war selbst unter uns Eingeweihten niemandem bewusst, was da gleichzeitig im Zuge des Autotunnel-Baus zwischen Göschenen und Airolo sonst noch gerade im Entstehen war.

Mal schauen, ob es eine Fortsetzung gibt.

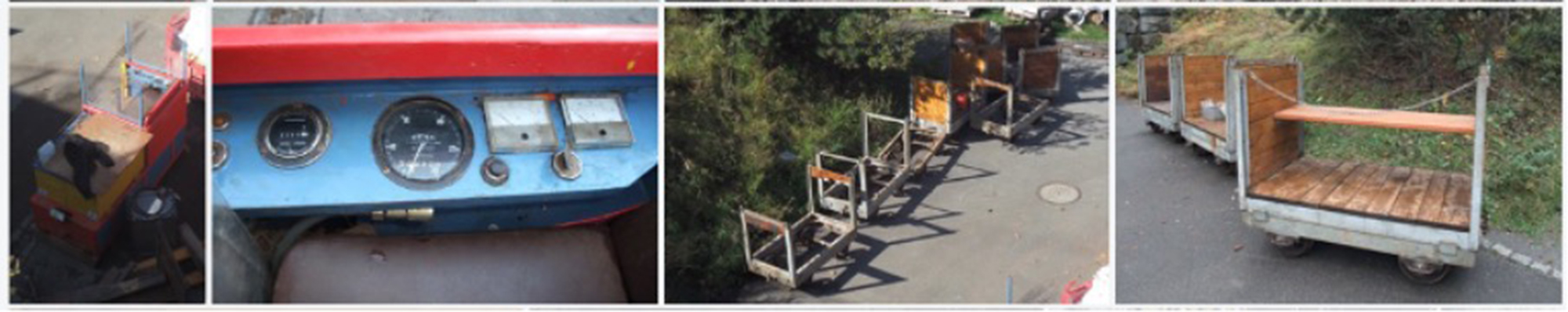

Die frühere Standseilbahn im Treibstoff-Leitungsstollen, ausgebaut und zum Verschrotten bereit beim Zugang Schöllenenmätteli (Fotos flickr/kecko)

Erinnerungen des Kalten Kriegers Adj Benz – Teil 1

Erinnerungen des Kalten Kriegers Adj Benz – Teil 3

Mein Name ist Benz. Adj Benz. Wobei Adj nicht etwa für Adrian steht, sondern für meinen Grad. Meine wahre Identität tut nichts zur Sache. Ich will kein «Gschtürm» mit Medien oder Bundesstellen. Zu meiner Person nur so viel: Ich war fast mein ganzes Berufsleben lang Bundesbeamter, Berufsmilitär, vornehmlich im administrativen Bereich.