Kurz vor Mitternacht erschütterten vor 75 Jahren drei Explosionen den Talkessel. In der Festung Dailly starben zehn zivile Arbeiter bei der Detonation von Munition und an den freigesetzten Gasen.

Der Ablauf

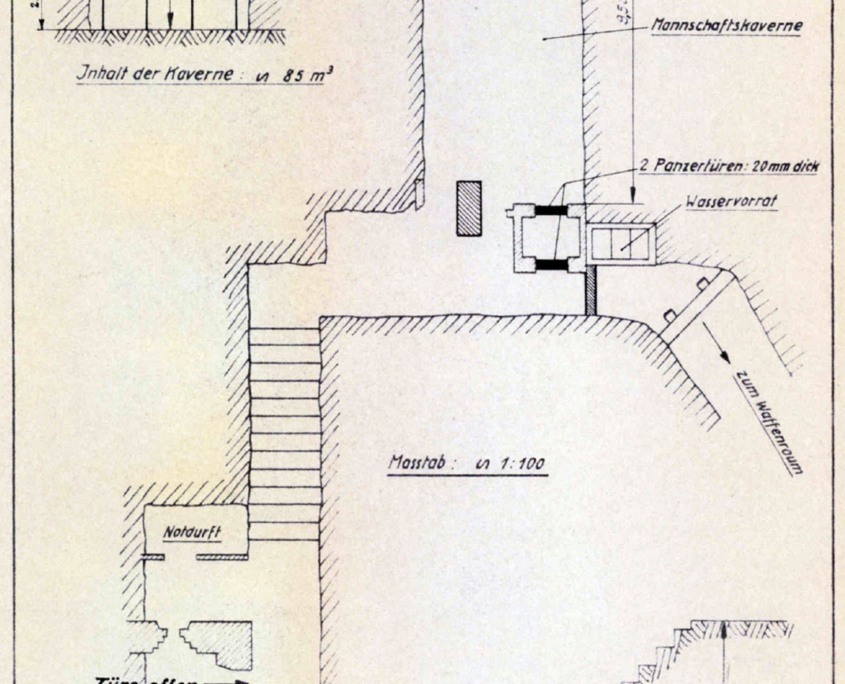

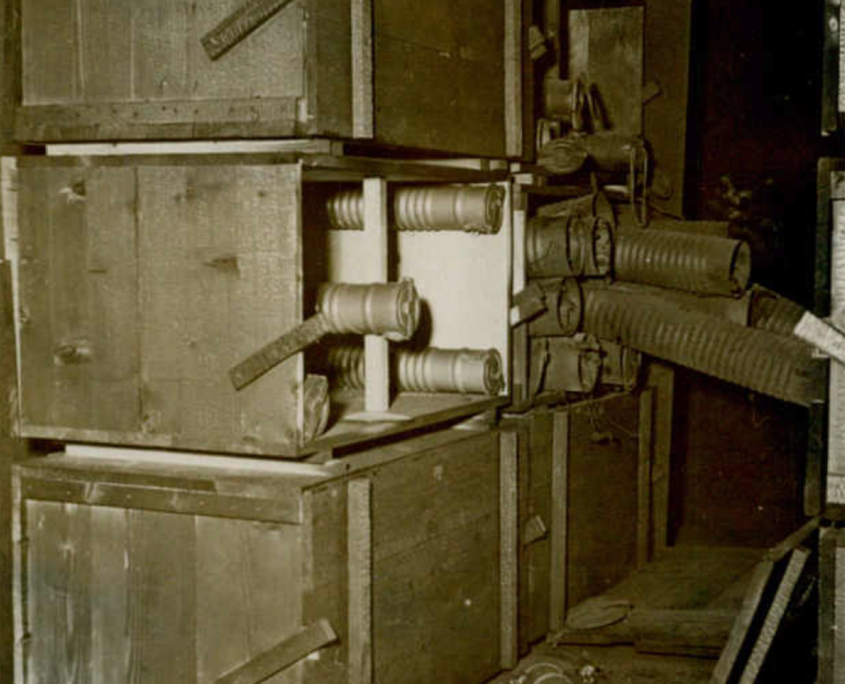

Die Explosion in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1946 ereignete sich in der Galerie d’Aiguille. Es handelte sich dabei um eine kurz vor dem Aktivdienst begonnene neue Anlage im Fort Dailly, die vor allem aus einem 500 Meter langen Gang besteht, von dem aus nach Norden und Süden Zugänge zu je einer Batterie 10,5 cm-Kanonen, drei Munitionsmagazinen und einer Energiezentrale abzweigen.